こんにちは、『看護師×健康オタク』Tamako(@furatamako)です(^^)

先日、腸内細菌の本を読みました。

今まで疑問に思っていたことを解決してくれる・糸口をくれるような内容です。

そして、医師の情熱も伝わってくる本でした。

腸内細菌が気になる方に読んでいただきたい本です。

読書「 腸内細菌の逆襲 」:お腹の情報が満載です

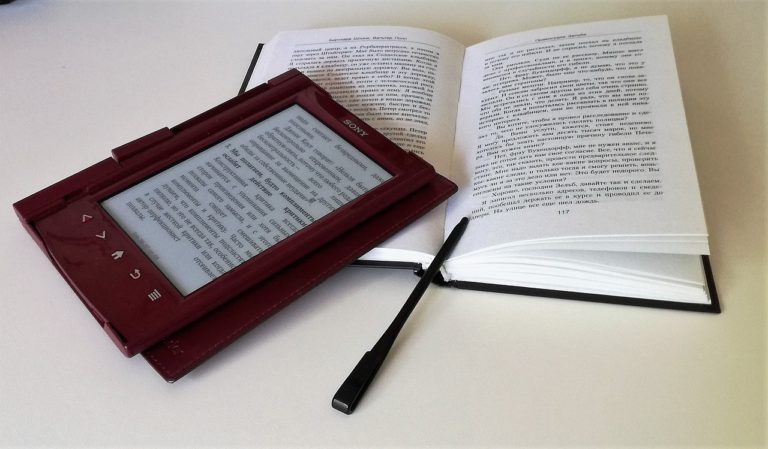

読んだ本は、江田 証 医師の「 腸内細菌の逆襲 」

まず、本屋でタイトルを見てググッと引き付けられました。

そして、持ち運びやすい新書サイズでコンパクト、お手ごろな値段。

読んでみると情報満載で、これを読まなかったら損してたと思います。

まさに、お値段以上の本です。

今まで以上に、腸内細菌たちが「大きな存在」になりました。

過敏性腸症候群に、希望の光

この本を読んでいただけたら分かりますが、

今までは「ストレスでしょう」としか言われなかった過敏性腸症候群。一般の医師が解明できなかった「さまざまな症状」の説明が丁寧にされています。

下痢、便秘、腹痛、ガス、集中力低下、倦怠感、膀胱の症状、肥満、胃、肝臓や血管の病気、線維筋痛症、ガンなどなど。

本を読むと、「腸内細菌と関係がある」とは思わなかった病気や症状も腸内細菌が関係していることがあると分かるのです。

♢ --------------------

この本では、

江田医師によって、腸内細菌と病気や症状の関連性を説明されます。

つらい経験をされた方は、

ホント?!

と思って「本」に食いつき、

理由が分かったことにホッとして、チョット涙が出そうになるかも知れません。

過敏性腸症候群『 期待の治療 』

♢ 除菌すること ※一般的な消化器内科では、まだまだ行われていない治療

治療は、「リファキシミン」を使用して過敏性腸症候群の原因菌を除菌するもので、消化管だけに作用するリファキシミンの有効率70.8%と高率です。

ピロリ除菌治療と同じ意味合いで、一度除菌して細菌を調整しています。

※ 胃がんの原因、99%以上が菌ピロリ菌と分かり、ピロリ菌の除菌治療は保険適応となりました。

♢ FODMAP

そしてやっぱり「 FODMAP 」!

わたしたち個人ができることの1つは、『低FODMAP』です。

私も細々とやっていますが、完全な低FODMAPは続かずに断念しました。

しかし先生の本を読むと、もう一度、徹底した低FODMAPの食事を試して、

私に合わない食材をもっと見付けようと思うのでした。

長期の休みがあるときに実践したいと思います!

それまで日本食材の再確認と情報収集です。

♢ 規則正しい生活

あとは、どんな病気でも言えますが、とにかく規則正しい生活。

歯を磨き、暴飲暴食しない、適度な運動、睡眠を充分に取るです。

線維筋痛症との関係

原因不明の痛い病気「線維筋痛症」と「過敏性腸症候群」が関係しているとは・・・。

私の友人も線維筋痛症なので、とても驚きの情報でした(*_*)

線維筋痛症患者のほぼ全員が過敏性腸症候群を患っている

【参考・引用元】江田 証 医師「 腸内細菌の逆襲 」

♢ 線維筋痛症のメカニズム

⇩⇧

SIBO(小腸内細菌増殖症)が起きて

⇩

過剰に発生した細菌から、ガスが発生される

⇩

大量に増殖した菌から、痛みの原因となる「細菌毒素エンドトキシン」が

肝臓での処理が間に合わないくらい大量に発生

⇩

全身に毒素が回り「毒血症(エンドトキシン血症)」痛みを引き起こす

※ FODMAPを発表したオーストラリアのモナッシュ大学のSNSでも「線維筋痛症」と「過敏性腸症候群」の関わりを示唆。

※ SIBO(小腸内細菌増殖症)とは、名前の通り小腸内の細菌が異常に増殖すること。ガスや毒素を大量に生成し、様々な症状を引き起こす。

♢ 線維筋痛症治療にも低FODMAP

つまり線維筋痛症の原因も、腸内細菌が関係していることになります。

⇨ 低FODMAPで腸を整えると線維筋痛症の痛みも軽減できる。

友人の症状も緩和できるかもと思うと、ますます低FODMAPに興味が持てます。

本から「気になる情報」2つピックアップ

♢ 便秘の女性にビフィズス菌が多かった

ビフィズス菌

- 便中の水分にを吸収して便を硬くする

- セロトニンが減少し、便秘に傾く

お腹に優しいとか、腸活とか言われている「ビフィズス菌」は、下痢の時には効果がありそうですね。

♢ 糖尿病患者に乳酸菌が多い

乳酸菌も種類があり、その中に代謝を悪くし血糖が上がりやすくなる菌が存在するといいます。

スポンサーリンク

つぶやき

過敏性腸症候群は、ストレスだけが原因ではない、まさに『腸内細菌の逆襲』なのです!

江田 証 医師は、栃木県でクリニックを開業されています。

機会があれば診察していただきたいのですが、私の自宅からかなり遠いです(;_;)。

ですから、先生の本で勉強させていただきます。

お近くの方は、受診することで、何かの糸口が見つかるかも。

【参考元】江田 証 医師「 腸内細菌の逆襲 」・モナッシュ大学

最後までご覧いただきありがとうございました。